|

Le figuier d’Inde ou de Barbarie (Opuntia).

Il fico indiano (Mattioli)

|

Un anachronisme apparent. Un anachronisme apparent.

Haut de page.

Par sept fois, Maria

Valtorta évoque le figuier d’Inde (fichi d’India) que nous connaissons aussi sous l’appellation

de figuier de Barbarie. Son nom botanique est l'Opuntia ficus indica. C’est une

plante emblématique des paysages méditerranéens.

Cependant, on apprend que les cactus, originaires du Mexique, ont été

apportés en Europe par Christophe Colomb, où ils proliférèrent. Il s’agirait

donc d’un anachronisme grossier et réitéré de Maria Valtorta. La messe serait

dite : ses visions sont imaginatives !

Ce n’est pas si simple.

- D’abord parce que les affirmations concernant ce figuier de Barbarie ou

d’Inde sont loin d’être cohérentes ou convaincantes.

- Ensuite parce que d’autres sources attestent de l’existence de cette plante

sur le pourtour méditerranéen, dès l’Antiquité.

Pour y voir clair, il convient, là encore, de se retourner vers les travaux

de Jean-François Lavère.

Une vérité assénée qui ne s’impose pas

d’évidence. Une vérité assénée qui ne s’impose pas

d’évidence.

Haut de page.

L’hypothèse selon laquelle

l'Opuntia ficus indica,

comme toutes les cactées, serait originaire du Mexique est relativement

récente. Elle a été formulée au tout début du XIXe siècle par un botaniste

suisse de renom, Augustin de Candolle (1778-1841). Dès lors l’explication fut

reprise telle quelle.

Mais Christophe Colomb n'a

jamais été au Mexique ! On corrige donc : la plante vient des

Antilles. Mais la mer des Caraïbes n’est pas le Mexique ! On finit par

répondre plus évasivement qu’elle fut importée «par des espagnols».

Les conquistadores rempliraient

donc leurs galions, de bois précieux, d’épices, de tabac, de café, de cacao,

de pierres précieuses, d’or, … de coussin-de-belle-mère

et de figuier d’Inde. On les croyait brutaux et âpres au gain, on les

découvre sensibles à la nature.

La plante aurait été si populaire qu’en quelques décennies on la signale sur

tous le pourtour méditerranéen, puis en Inde (d’où l’un de ses noms) et

bientôt jusqu’en Afrique du sud, selon le progrès des explorateurs.

Le moins que l’on puisse dire c’est que cette plante invasive n’est en rien

appréciée : Cervantès (1547-1616) la surnomme «châtaignes à cochons» et

Lope de Vega (1562-1635) parle de «la figue du diable».

Comment justifier alors sa prolifération ? L’explication est toute

trouvée : Le figuier d’Inde se serait répandu comme une trainée de

poudre, sous l’effet de deux agents : les marins, dont le fruit soignait

le scorbut, et les oiseaux qui essaimèrent les graines.

On doit donc imaginer les ottomans, maîtres des deux-tiers de la Méditerranée

au XVIe siècle, se préoccuper de la santé des marins chrétiens en plantant

pour eux la karthous nozura (la

figue des chrétiens), terme méprisant qui prouve que pour eux aussi ce

n’était pas une plante appréciée

Quant aux oiseaux on se demande pourquoi ils débordent d’énergie dans le

pourtour méditerranéen où la plante prolifère et qu’ils se laissent aller à

l’oisiveté au Mexique dont les espaces couverts de cactées sont si

désertiques.

On voit la fragilité de telles vérités assénées. D’autant que de multiples

sources attestent de l’existence du figuier d’Inde en méditerranée bien avant

Christophe Colomb.

Une plante connue dès l’Antiquité. Une plante connue dès l’Antiquité.

Haut de page.

Le mot

cactus vient du grec Kaktos, un nom donné par le

botaniste Théophraste (371-287 av. J.-C.) dans son Historia plantarum à une

plante alimentaire épineuse croissant en abondance en Grèce et en Sicile.

De même, le nom botanique du figuier d’Inde ou de Barbarie (Opuntia ficus indica) vient

d’un nom, Herba opuntia, que ce

même Théophraste comme le naturaliste Pline (23-79) emploient.

Pour ne pas contredire l’origine américaine, on voulut conclure que cette

appellation antique n’était qu’un autre nom du figuier commun (ficus). Mais opuntia traduit

bien le figuier de Barbarie, pays qui désigne alors l’Afrique du nord (Berbèrie). On se

demande d’ailleurs pourquoi on aurait pris un nom dérivé d’Oponte, ville

de la Locride, une région désertique de Grèce, pour rebaptiser une plante

aussi commune dans le bassin méditerranéen que le figuier ?

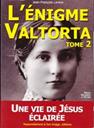

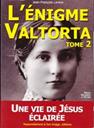

Pierandrea Mattioli

(1500-1577), un botaniste italien contemporain des conquistadores, mentionne dans son ouvrage Di Pedacio Dioscoride Anazarbeo

(1544) "l'Opuntia

de Pline et de Théophraste", pas celle de Christophe Colomb.

L’illustration qu’il joint ne laisse aucun doute : c’est la plante

décrite par Maria Valtorta (voir ci-contre).

En 1724 dans Le Dictionnaire de Trévoux,

un ouvrage historique synthétisant les dictionnaires français du XVIIe siècle

rédigé sous la direction des Jésuites entre 1704 et 1771, confirme lui aussi

que cette plante était connue «de Pline, de Théophraste et de Strabon».

Louis de Jaucourt (1704-1779), principal rédacteur de l’encyclopédie de

Diderot, cite quelques années avant Augustin de Candolle, à la

rubrique Opuntia, les travaux de deux botanistes : Philipp Miller (1691-1771) et Joseph Pitton

de Tournefort (1656-1708). Tournefort distingue neuf variétés d’Opuntia qu’il

connaissait en tant que familier de la méditerranée et de l’histoire antique.

Miller en distingue onze «entre lesquelles il y en a dix étrangères, et

natives des Indes occidentales (l’Amérique centrale) ». Une de celles

qu’il cite, ne l’était donc pas.

On recense aujourd’hui 250 variétés d’Opuntia. Quant au Mexique, une agence touristique de ce

pays vante les 700 espèces de cactus qu’on y trouve, dont seulement 518 sont

d’origine mexicaine.

On est donc loin de la vue étriquée qui voudrait interdire au figuier d’Inde

d’avoir proliféré au bord de la méditerranée, au temps de Jésus, bien avant

le découverte du Mexique.

Où en parle-t-on dans l’œuvre ? Où en parle-t-on dans l’œuvre ?

Haut de page.

À Nazareth (EMV 14.1).

d’énormes groupes de cactus aux feuilles grosses et plates,

toutes hérissées d’aiguillons et garnies d’énormes groupes de fruits bizarres

poussés sans ordre à l’extrémité des feuilles.

À Sychar (EMV 147.1).

une haie de cactus qui, se moquant de toutes les autres plantes

dépouillées, brillent au soleil avec leurs grosses palettes épineuses sur

lesquelles il reste quelques fruits que le temps a rendus rouge brique ou sur

lesquelles déjà rit quelque fleur précoce jaune teintée de cinabre.

Ailleurs

encore :

(EMV

217.4).

Ils trouvent finalement une haie de figuiers d'Inde aux sommets desquels,

hérissées de piquants, il y a des figues qui commencent à mûrir. Mais tout est

bon pour qui a faim et, en se piquant les doigts, ils cueillent les plus

mûres"

(EMV

221.1).

les cactées de la plaine ou des bas coteaux revêtent de couleurs de jour en

jour plus gaies les ovules de corail bizarrement posés par un joyeux

décorateur au sommet des spatules charnues qui semblent des mains qui forment

en se fermant des étuis piquants qui tendent vers le ciel les fruits qu'elles

ont fait croître et mûrir "

(EMV

254.4).

une haie de figuiers d'Inde, qui sont plus en arrière avec leurs palettes qui

sont dures autant que les branches des autres plantes sont flexibles...

…

Cela fait cinq jours que je vis dans ces buissons cueillant la nuit des mûres

et des figues d'Inde"

(EMV

335.1).

montrent leur couleur verte, un vert pâteux de céramiques à peine teintées,

les feuilles grasses des cactées.

|